近年台灣女性創業者的比例持續上升,她們在經營方式、創新能力與價值取向上展現出獨特特質,然而,在創業過程中,她們仍可能面女性角色臨特有的挑戰,諸如資源取得、性別偏見與家庭責任等,而這些經驗尚未被系統性發掘與整理。

台灣女性創業支持暨發展協會特別與國際影響力顧問公司The Social Investment Consultancy(TSIC )合作本次《2025台灣女性創業調查》,旨在全面了解台灣女性創業者的現況與特質。除了產業類型、企業規模與營運狀況等商業面向,我們也探討女性創業者在性別角色上的真實經驗與挑戰,以及她們對成功的價值觀。

我們期望藉此呈現女性創業者的多元樣貌與實際需求,並為政策制定者、企業 HR、永續部門提供具體洞察,協助設計更具包容性的合作方案與支持策略。最終,盼能凝聚志同道合的夥伴,共同打造一個兼具創新、社會價值與性別友善的創業生態系。

本次研究採量化與質性並行的調查方式

對象為全台各地女性創業者

共回收 400 份有效問卷,

並針對 8 位資深女性創業者進行深度訪談。

涵蓋多元產業與不同經營規模

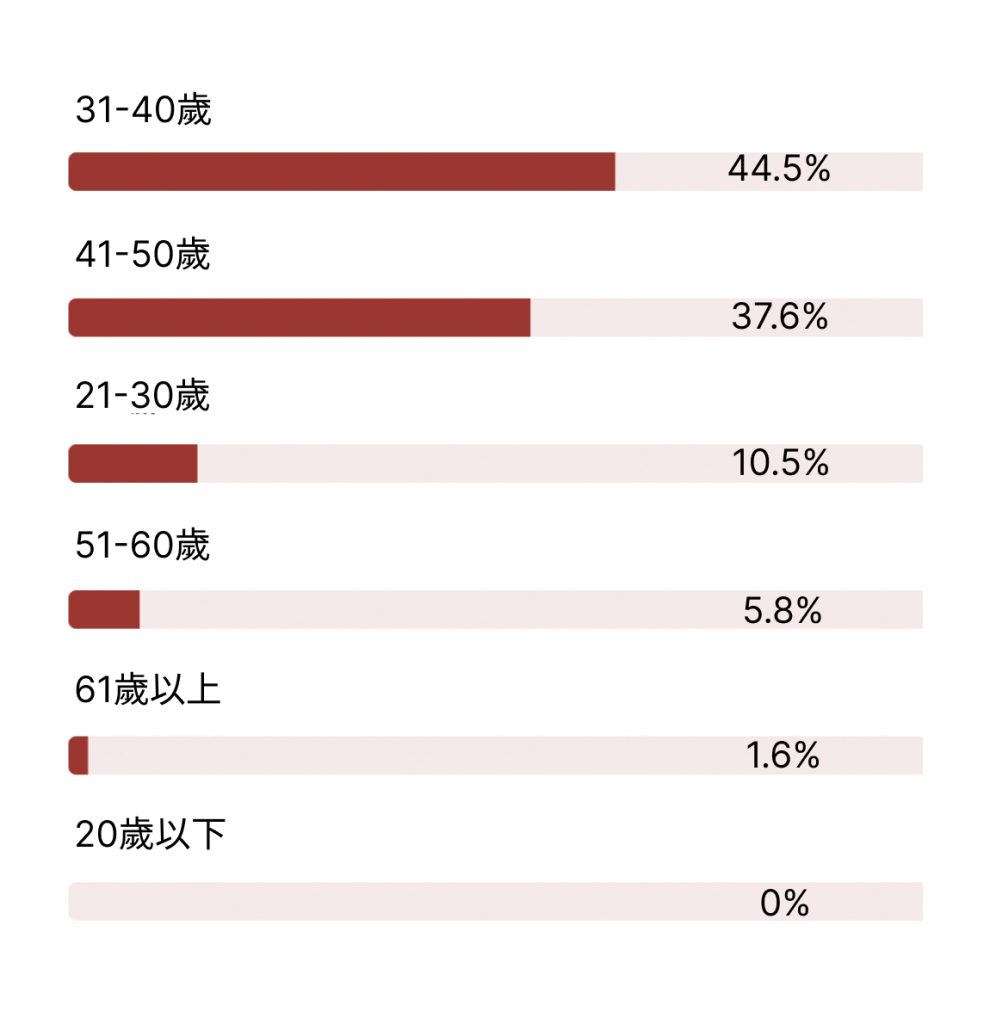

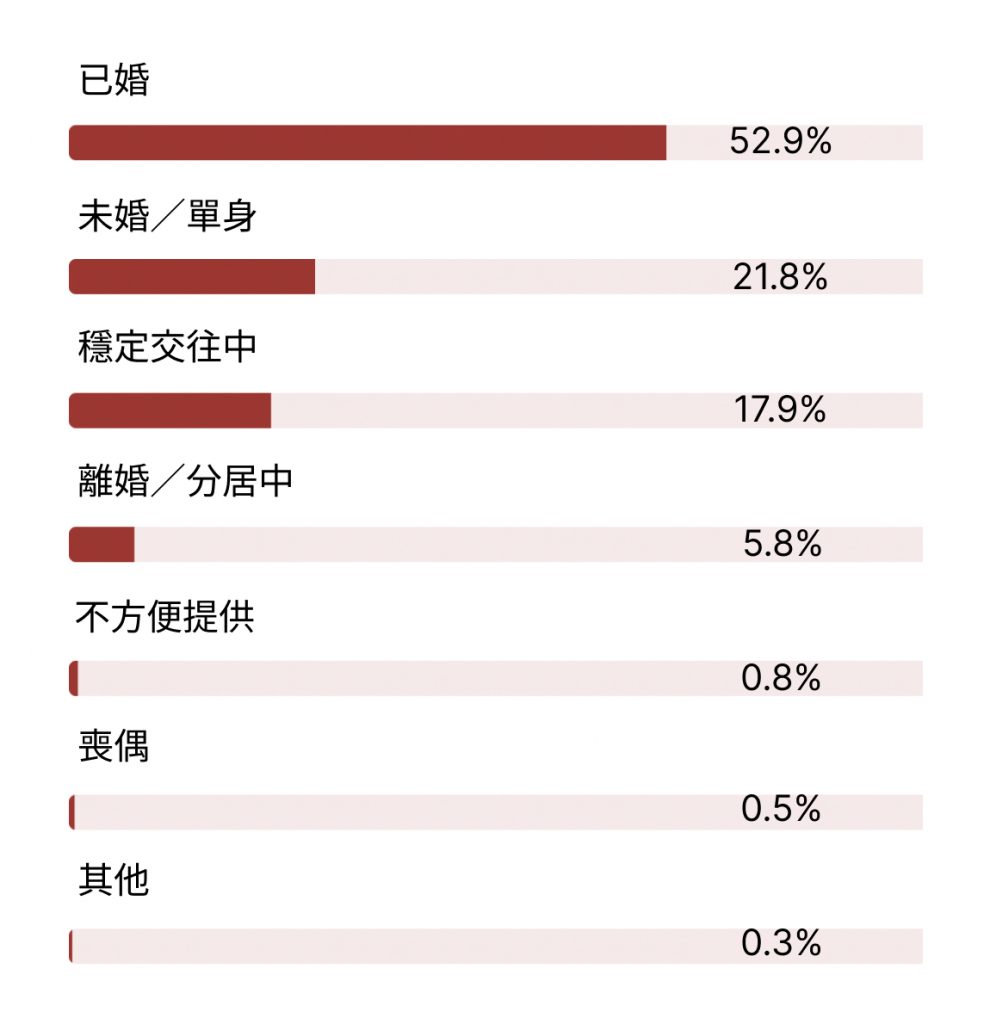

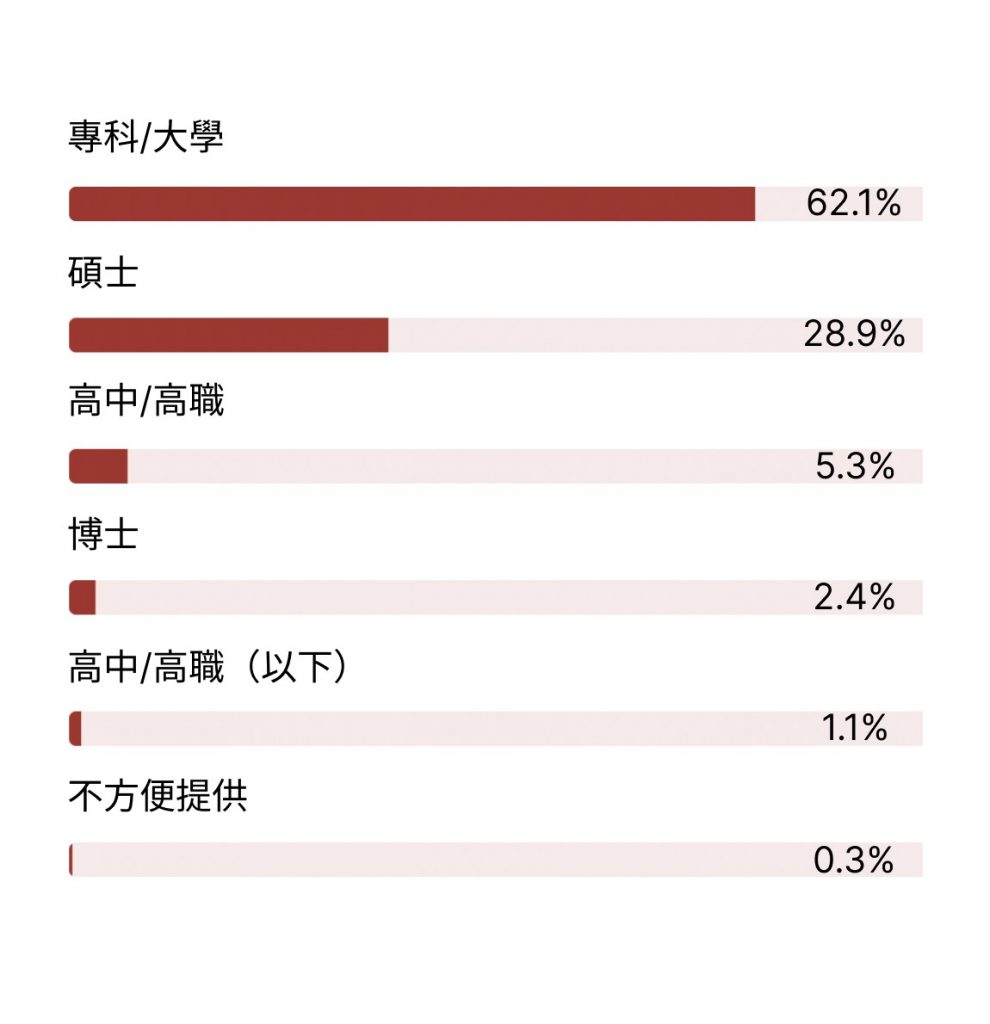

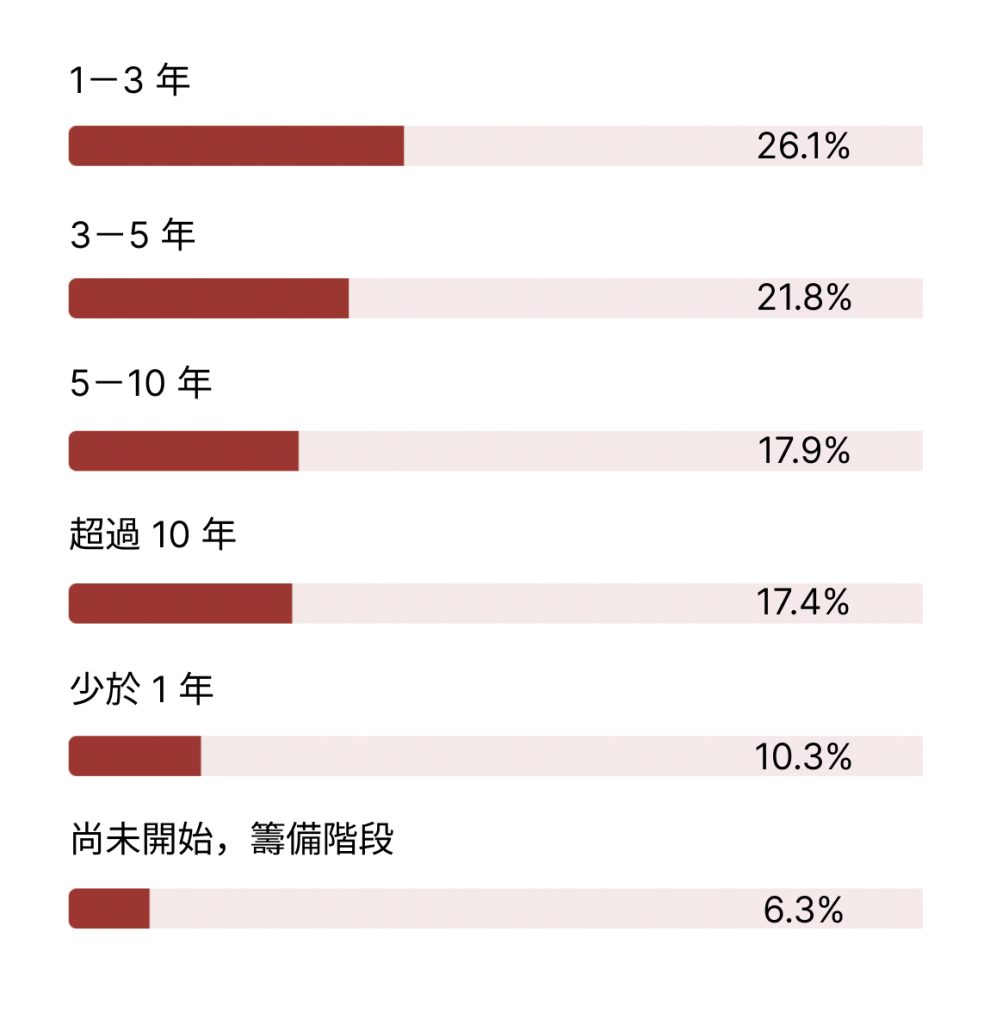

調查參與者輪廓

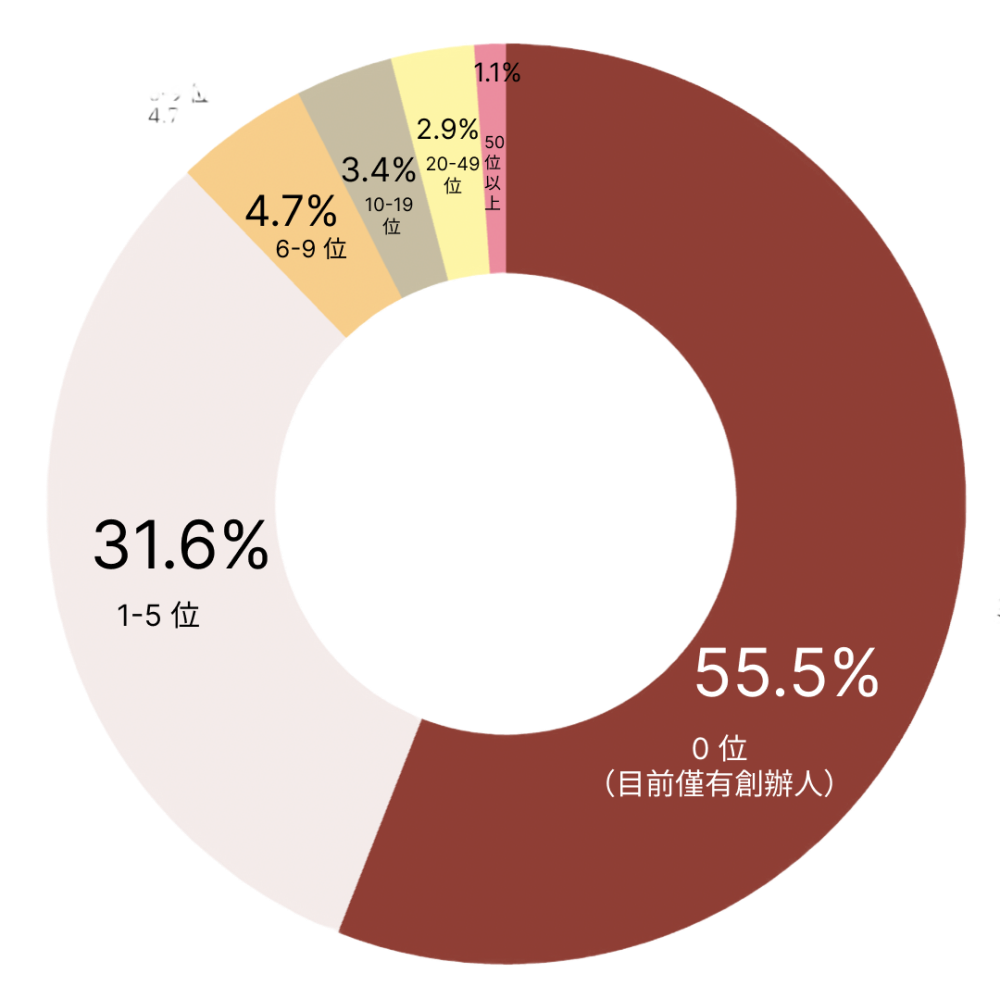

Q: 不含創辦人,您目前有多少位支薪的成員(包含全職與兼職)?

隨著創業門檻降低,個人創業模式逐漸興起,正成為創業生態系的重要力量。

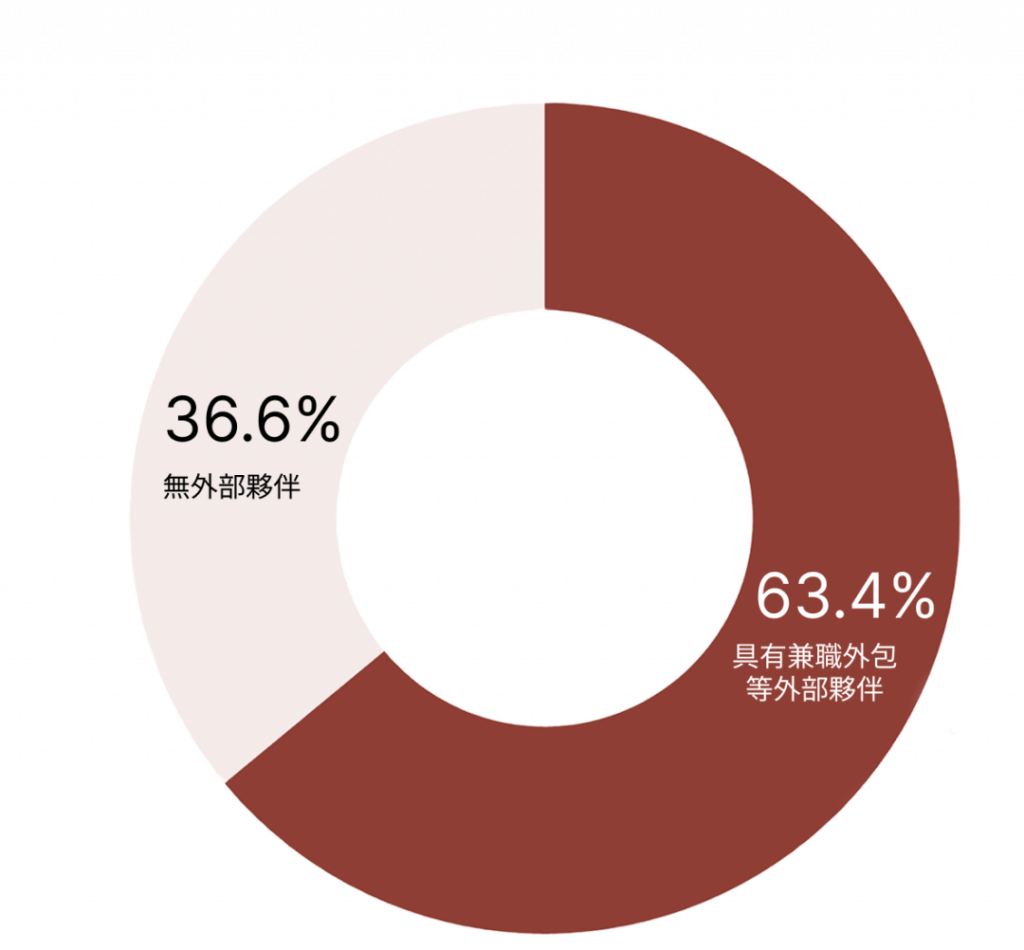

Q: 除了內部支薪成員,您的事業是否有長期合作的外部夥伴(如:兼職、外包、顧問、自由工作者)?

創業團隊不再受限於固定的辦公室與僱傭制度,而是由一群具備不同專業的人才,依照任務靈活結盟合作。

傳統的「僱傭關係」正加速轉向以「合作關係」為核心的新型組織模式。

台灣的創業環境,正在透過女性自主力量

慢慢推進一場柔韌而堅定的變革

台灣的創業環境

正在透過女性自主力量

慢慢推進一場

柔韌而堅定的變革

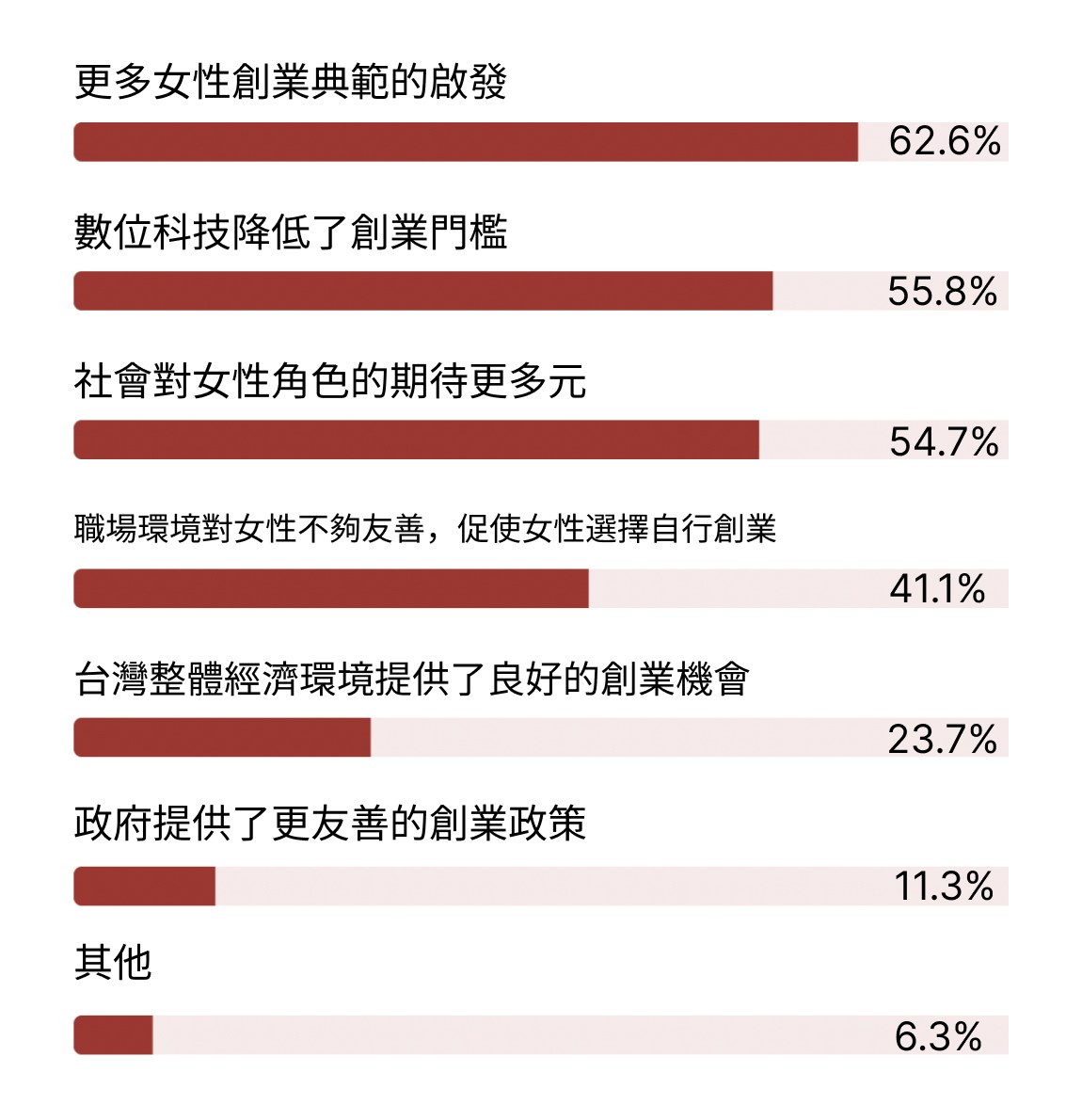

Q: 研究顯示台灣女性創業比例提升,您認為主要原因為何?

女性創業成長

來自社會文化推力

而非政策主導

調查結果顯示,女性創業的推力與誘因並非單一政策或經濟條件,而更多來自於社會氛圍與環境變化。

最多受訪者認為「女性創業典範的增加」與「數位科技的普及」是最主要的推力,代表榜樣力量與工具門檻的降低正在改變女性進入創業場域的可能性。同時,「多元角色期待」的高票也顯示,社會對女性身份的認知逐漸鬆動,使女性更有空間選擇創業之路。

相較之下,「政府政策」與「整體經濟環境」皆不到四分之一,的影響力相對有限,反映出台灣女性創業的成長目前更偏向民間力量與社會文化驅動,而非政策主導。

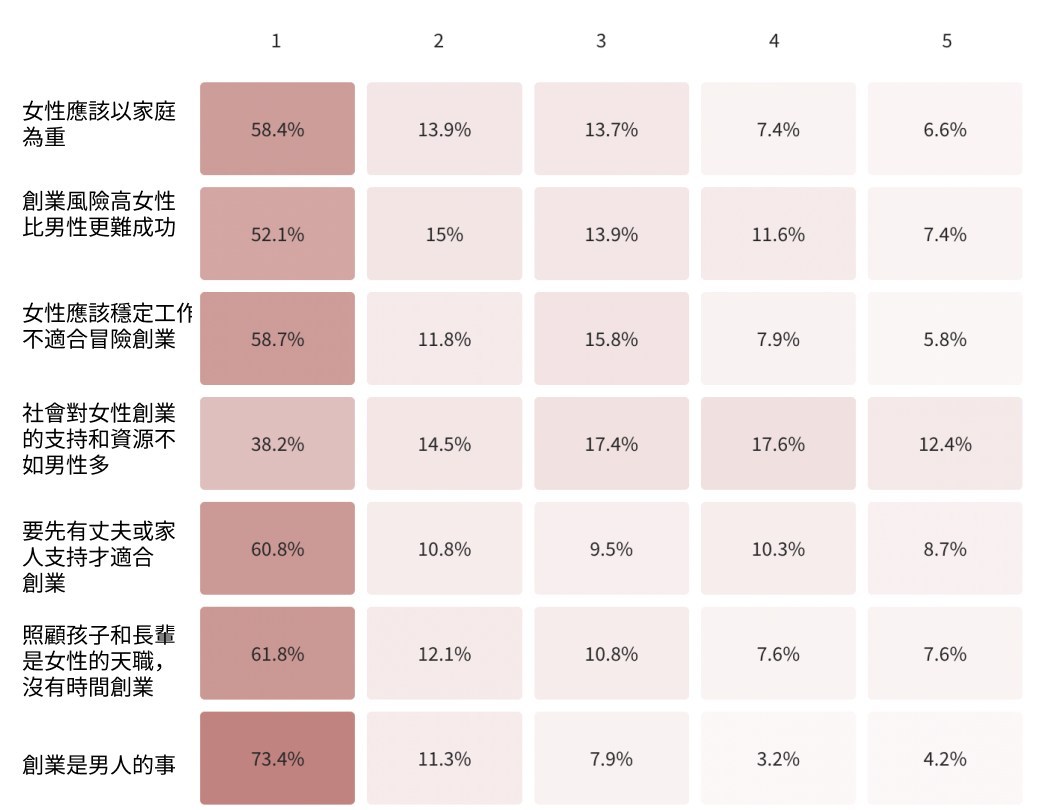

Q: 決定創業時,以下這些社會普遍的看法,對您的影響有多大?

社會對於女性的傳統印象

已經不再是

台灣女性創業的枷鎖

每一個社會偏見項目最高比例都集中在「1分(完全沒有影響)」,顯示絕大多數傳統性別偏見對台灣女性創業者影響有限。其中,「創業是男人的事」、「照顧孩子和長輩是女性天職,沒有時間創業」、「女性要先有家人支持才適合創業」、「女性情緒化、不適合當老闆」等項目,有超過60%的受訪者選擇「完全沒有影響」,說明自我認知與家庭角色相關偏見對多數女性創業者影響極低,她們普遍不受傳統束縛。

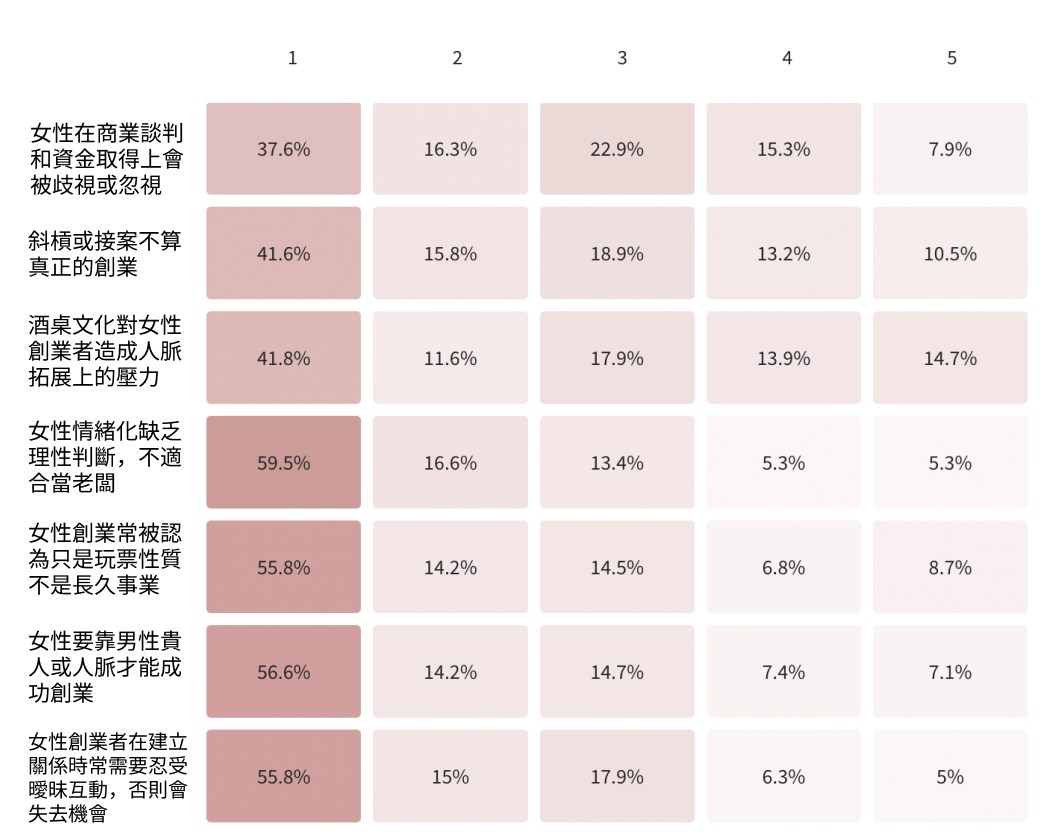

然而,在創業社會資源與商業互動相關偏見上,仍有部分女性感受到明顯影響。以4-5分比例來看:

「酒桌文化對女性創業者造成參與或人脈拓展上的壓力」約28.6%

「社會對女性創業的支持和資源不如男性多」約29.9%

「女性在商業談判和資金取得上會被歧視或忽視」約23.1%

「斜槓或接案不算真正的創業」約23.6%

雖然女性在自我認知與家庭角色上已突破傳統觀念,但在資源取得、商業互動與人脈拓展方面,仍面臨一定的結構性挑戰,需要社會與制度提供更多支持。

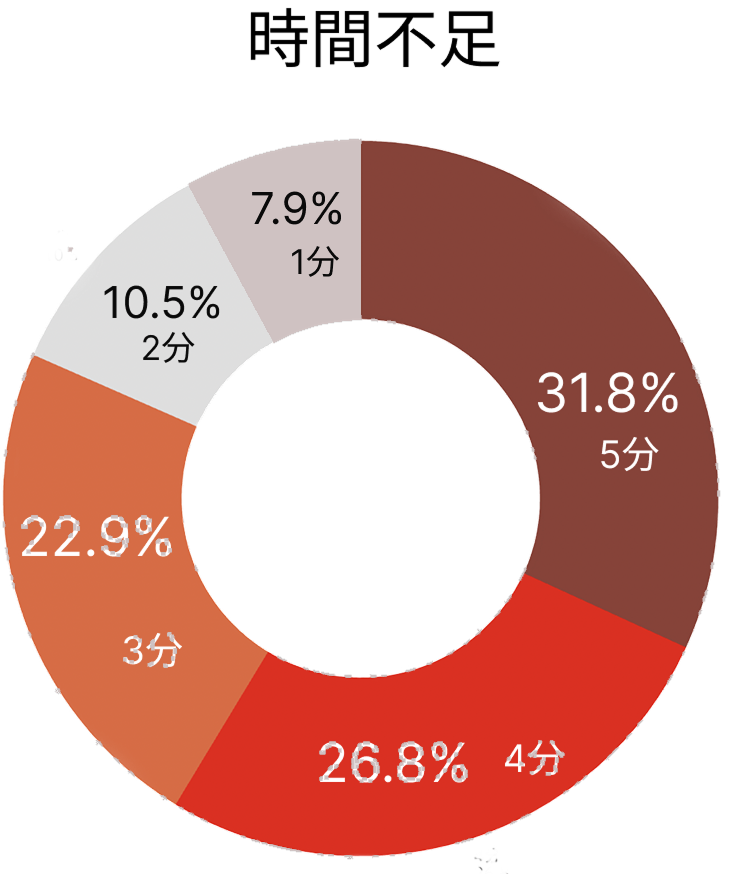

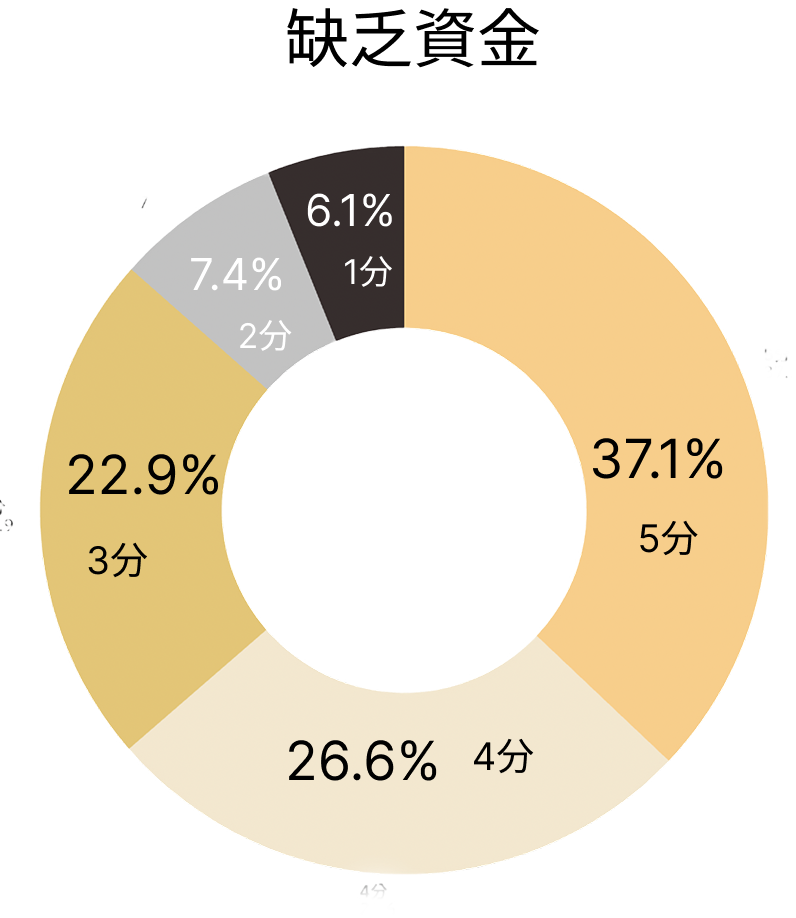

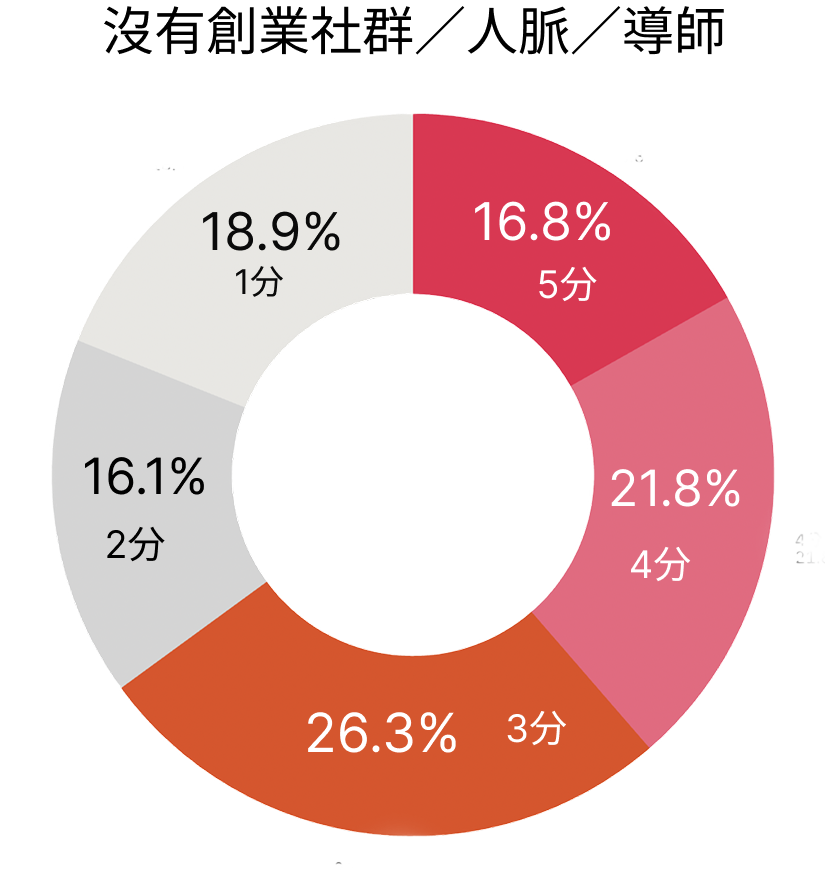

從「在創業過程中,以下項目對您構成的挑戰有多大?」的數據來看,三個項目中3 至 5 分的比例明顯偏高,顯示即使性別觀念的束縛逐漸減弱,女性創業者在實際經營中仍面臨結構性挑戰。雖然整體自主性有所提升,但在人脈建立、商業拓展、資源分配、融資機會與市場接觸等面向,仍存在明顯的不對等現象。

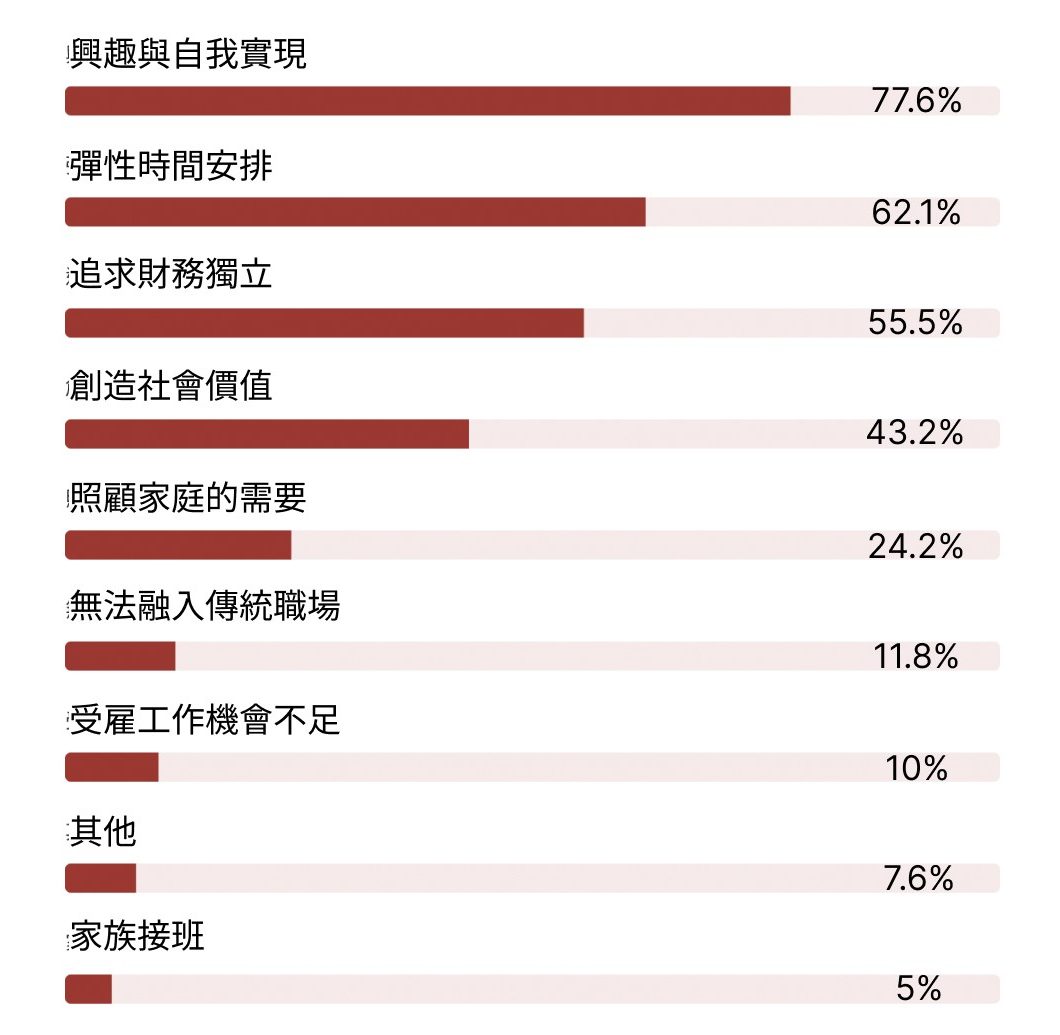

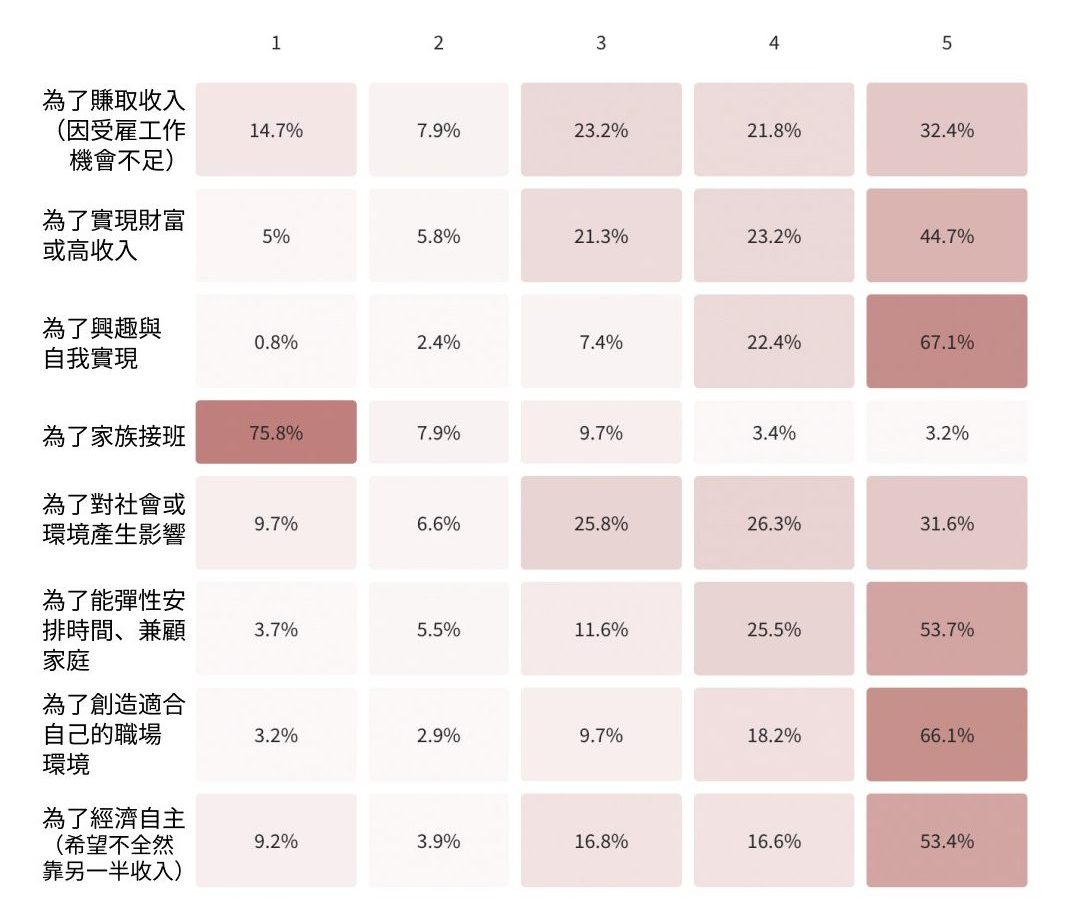

創業的動機票數前三名為「興趣與自我實現」、「彈性時間」以及「追求財務獨立」,而在評分題中,「能兼顧家庭與工作」、「工作時間的自主性」、「個人成長與成就感」等項目的平均評分皆偏高。

相較之下,「受雇工作機會不足」與「無法融入傳統職場」的評分較低,顯示這並非主要創業原因。整體結果反映,對生活品質與自我價值的重視,是推動女性創業的核心驅動力。

整體而言,多數女性創業者並非因為缺乏選擇而被迫創業,而是主動設計自己的人生與工作方式。創業不再只是「生存手段」,而是實現理想生活與自我價值的一條積極路徑,也反映出台灣正從「經濟壓力驅動」逐漸轉向「價值導向」與「生活願景驅動」,創業思維也更趨成熟與多元化。

自己過得開心

且有成就感

年收入達標

能自由地過

自己想要

的生活

彈性

時間安排

生活與工作取得平衡

在「創業成功的判斷標準」中,最多受訪者選擇「自己過得開心且有成就感」(49.7%)作為首要指標,其次為「年收入達標」(40.3%)與「能自由地過自己想要的生活」(31.1%),「彈性時間安排」(26.8%)與「生活與工作取得平衡」(25.8%)也占有相當高的比例

相對地,「員工數量」、「被媒體報導或具高知名度」等外在成就的重視度明顯偏低,顯示女性創業者的成功定義並不以規模、名氣或外部認可為主,而是以個人幸福感、生活自主性與自我實現為核心。

傳統上,成功往往被衡量於 企業規模、營收增長、資金募集能力、上市上櫃或獲取外界認可,也就是「外在成就導向」。相比之下,女性創業者更關注 內在滿足、生活品質與自主掌控感。她們的成功標準 不是追求名氣或資本擴張,而是創造一個可自由安排生活、兼顧家庭與自我實現的工作方式。

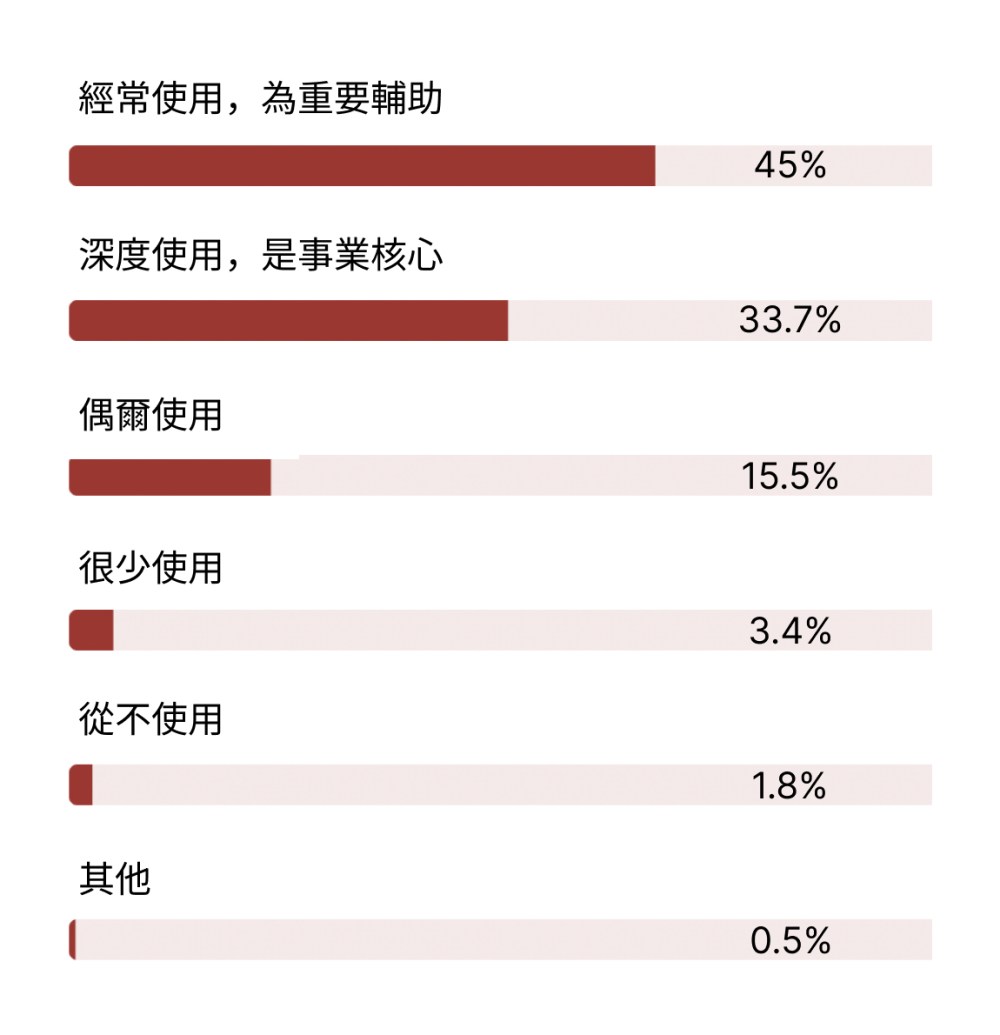

高達 78.7%(深度 + 經常使用)將社群行銷、AI 或數位平台納入營運策略的核心或重要輔助

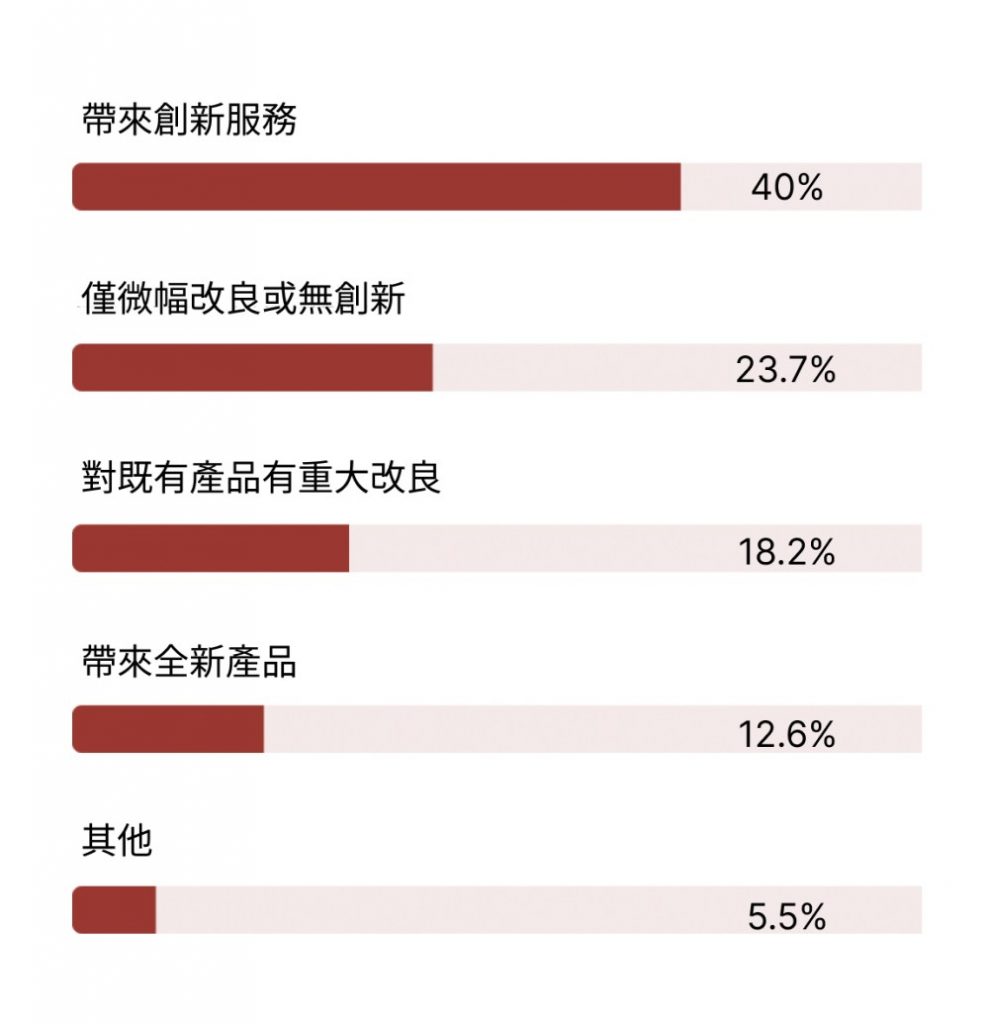

多數女性創業者將創新重點放在「服務創新」(40%),而非研發全新產品(12.6%),顯示其創業型態多以「服務設計、使用者體驗與商業模式創新」為核心,而非資本密集型的技術或產品研發。

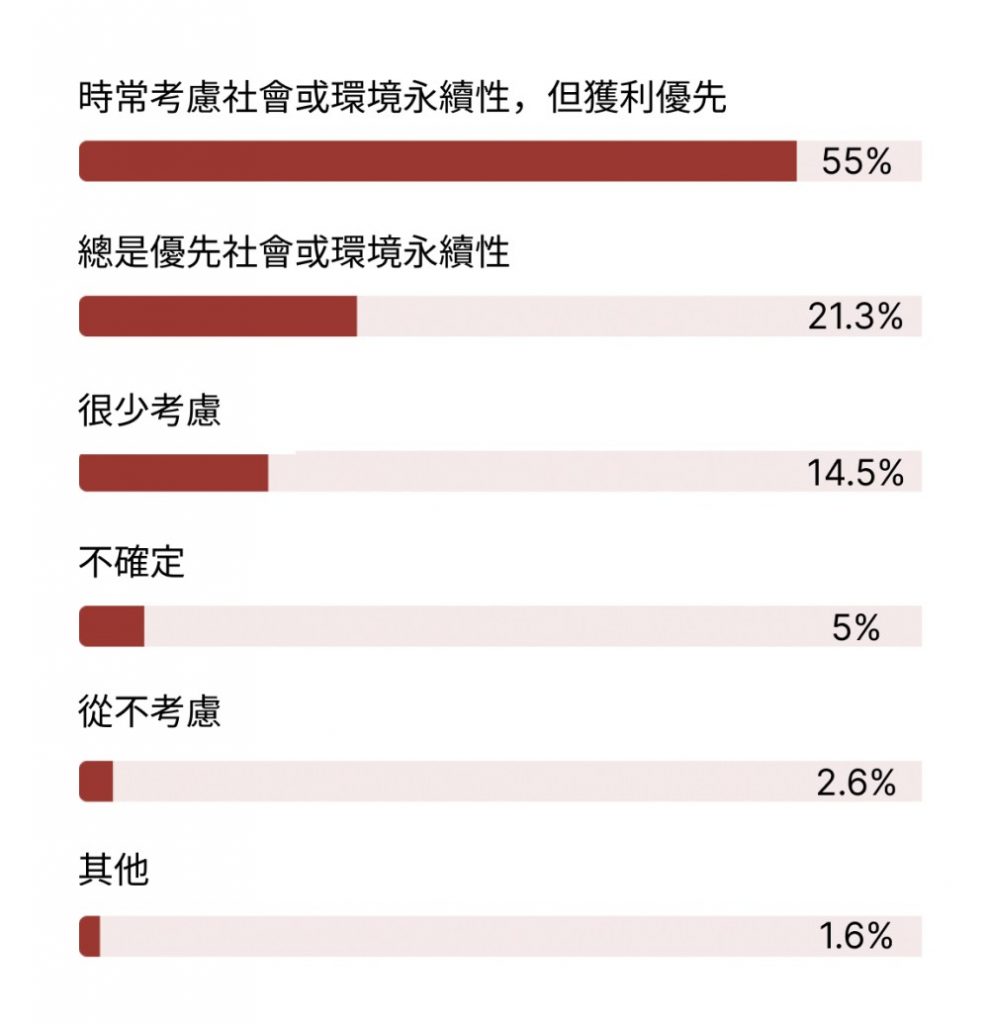

她們的經營策略多半不是單純追求利潤,而是將財務績效與社會價值、環境影響相互平衡,恰恰呼應女性多工能力與兼顧多面向的特質,既追求經濟成果,也照顧社會與環境。

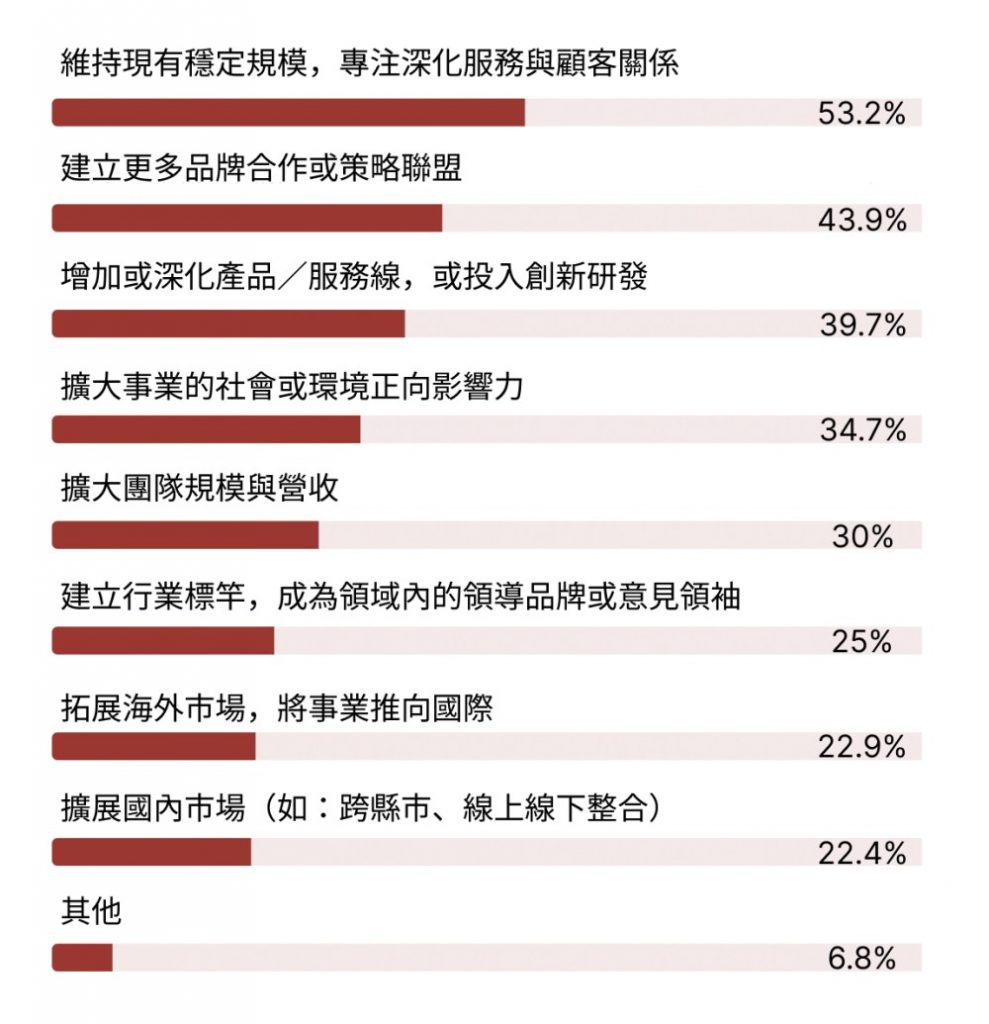

女性創業的成長策略並非以規模擴張為唯一導向,而是著重於穩健經營與價值深化。她們更傾向採取可持續、靈活、關係導向的成長模式,重視長期影響與社會價值的累積,而非追求快速放大或高風險擴張。

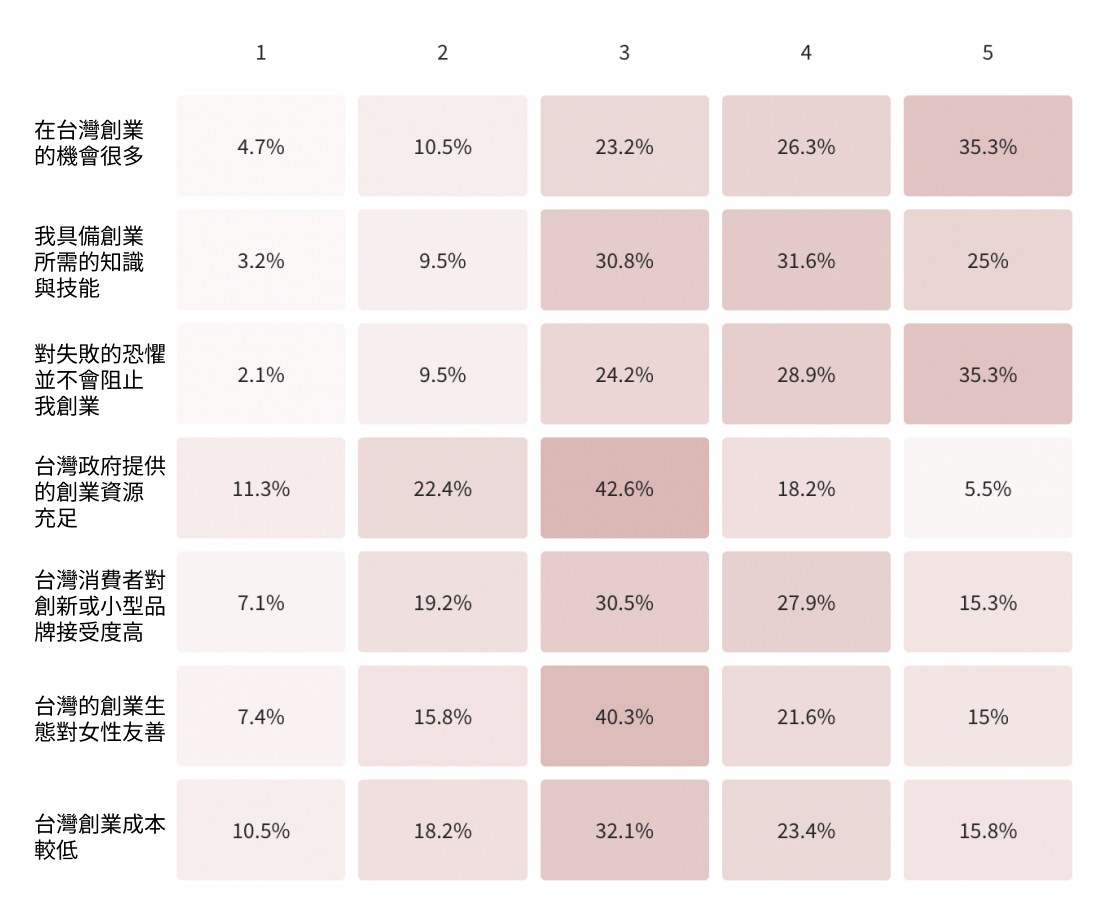

Q: 您有多認同以下關於在台灣創業的描述?

女性創業者對於台灣創業環境

持積極態度

但制度與性別友善仍待加強

女性創業者們對於台灣的創業環境普遍抱持積極態度,35.3% 的受訪者高度認同「創業的機會很多」與「對失敗的恐懼不會阻止我創業」,展現出她們對自身創業意願與能力的高度信心。

然而,相較於個人層面的主動性與自信,她們對「制度支持」與「性別友善環境」的評價平均僅約 3 分,顯示在台灣的政策推動與創業生態建構上,仍有進一步改善與優化的空間。

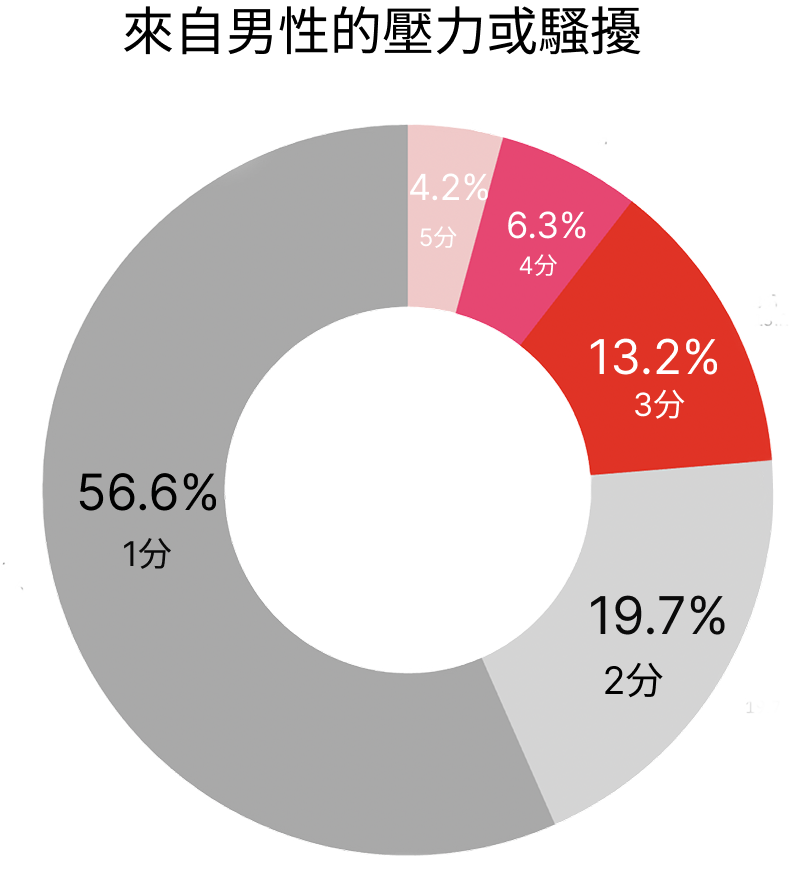

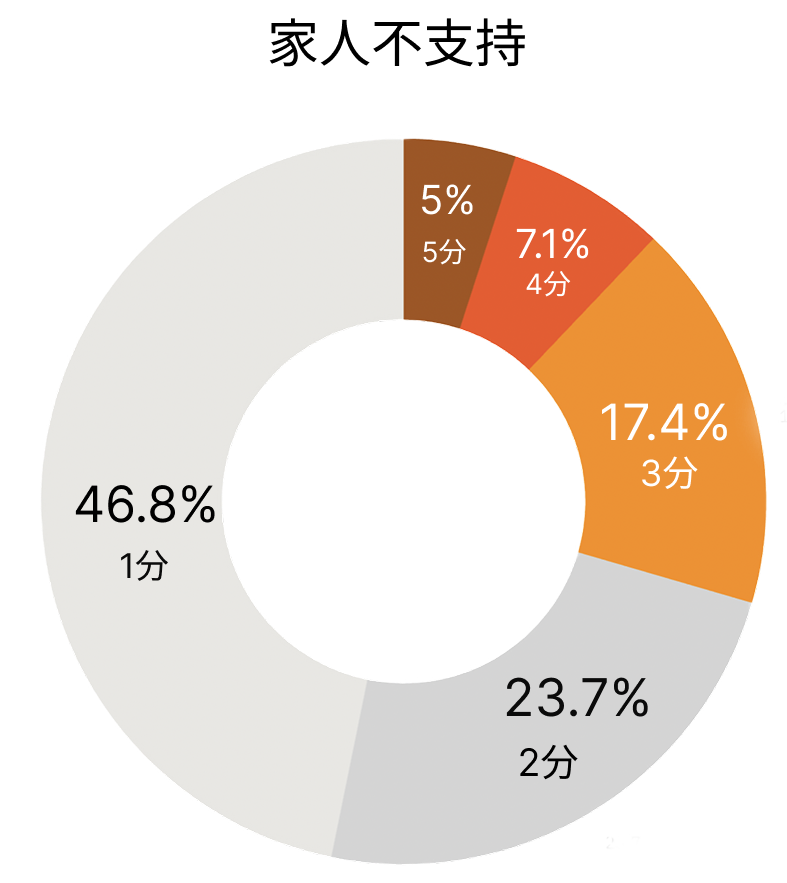

家人支持與性別壓力影響有限。家人不支持:46.8% 選 1 → 多數女性並未因家人意見受阻

來自男性的壓力或騷擾:56.6% 選 1 → 大多數女性認為這不是阻礙

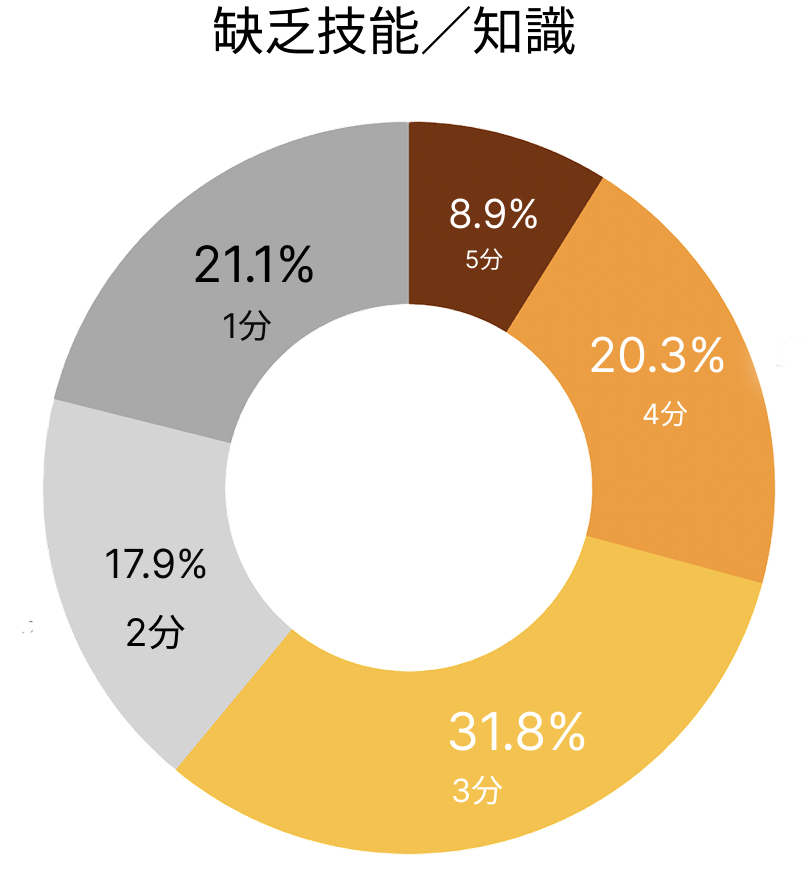

另一方面,缺乏技能/知識、呈現高度分散。選 1~5 的比例較均衡,沒有單一答案占主導,顯示創業者在這些面向上的經驗差異大。

形式上的女性導向,實質上缺乏針對性

形式上的女性導向

實質上缺乏針對性

社群支持的質與量不足,雖然已有「女性創業社群」出現,但相較於男性主導的創業網絡,影響力和資源密度還是較低。

新創圈環境讓人感覺預設創業者都沒有家庭沒有小孩,都可以全時投入,但事實並非如此

職訓局對二度就業婦女的補助幫助到我們很多,但在後續就業的協助與跟進感受上是零。

之前有參加過另一個女性創業者為主的協會舉辦的講座,覺得幾個小時下來沒有感受到很明確關於「女性創業者」的相關議題。我覺得把講師、聽眾侷限在「女性」只是形式上到位

女性創業的內容有時貼近生活需求,如餐飲、月嫂等,這些在補助上都有法規的漏洞無法可補

資源存在,但模式過於單一

多數回饋指出台灣已有女性創業支持團體、補助與計畫,但形式大同小異,重複性高,缺乏創新或多元化。

有些創業者認為現有資源更多集中在有背景、有實力或特定產業(如科技、新創)的創業者手中,對初期或小型創業者的支持有限。

大多還是集中在以男性更為吃香的科技業(數位產品)

缺乏明確女性視角為主的商會或創業團體,至少目前還沒遇到目標明確、資源穩定成長的匯聚女性(或能自由切換陰陽能量面向的人)包含專業自由工作者/創業者聯盟的相關組織。能發揮商業與人脈、不僅關注自身利益還能平衡社會與環境、不透支身心健康平衡。如果有一個能跨界連結又安全的商業社群,並有核心理念的支持,團體中的人們都有相同的價值觀跟共識。那聽起來蠻美好的🌟想成為這片海中的一滴水💧

性別偏見仍然潛藏於有形無形中

在我學習經營、行銷的過程中,絕大多數看到的是男性顧問與教練,而女性成功人士更偏向在特定產業的領導者,而非專門提供商業知識的導師。而在「針對女性研發服務與產品上」,也很少看到專攻女性市場的相關課程或服務,但卻會依照服務與課程內容預設受眾為女性,性別變成默認的服務或產品分類選項,這件事情本身是中性的結果,但也反應了台灣缺少一個完整從零到落地的女性創業與商業模式

我出去演出時結束常被冷落,大家都只想認識男性音樂人,我當我說出我是音樂人沒有人認真看待,一直要到他們知道我在大學兼課才會轉換態度

創業需要參加的講座講師經常為男性,有些在課程中會帶入沒有數據/論點支持的性別偏見言論。但又是申請創業資金必要學分,不曉得有多少人就這樣吸收偏見並代入創業市場的認知,造成偏見複製。

家庭責任的隱形門檻

很少有中小型關懷據點給予在創業中過渡期的媽媽

嘗試過各種不同群體,但都需投入大量時間經營,不免犧牲家庭生活

比較少看到提及要如何處理創業者伴侶關係與家庭角色的議題

感受到性別已平等,資源已充足

創業者需下放自己的性別標籤,視自己為中性,如此才有機會轉變自己與外在資源之間的互動,從而獲得不分性別的支持

授課的老師真的很多,受到自媒體風頭的優點,我可以向一直崇拜的老師學習,但多數人未必能像我一般,知道自己需要的老師是誰

政府資源充足,私人商會團體也多,只是要自己願意去找,大多資訊沒有主動搜尋,很難有相關資訊連結

我覺得大部分的環境沒有分男女

太多女性創業者了,我不認為台灣女性創業有比較弱勢